新闻动态

直击中国品牌博览会|中国品牌“上天入海”大国重器打造“硬核国潮”

5月10日-14日,以“中国品牌,世界共享;品牌新力量,品质新生活”为主题的2023年中国品牌日系列活动在上海世博展览馆举办。自2017年国务院将每年5月10日设立为“中国品牌日”以来,此活动已连续四年在上海举办。今年的中国品牌日从以往的3天延长至5天,规模从过去的2.5万平方米拓展至6万平方米。

在人民日报打造的创意快闪店“美好博物馆”里,不少参观者纷纷驻足,成了上海世博展览馆的热门打卡地,21世纪经济报道记者也在这里体验了“上天入海”的硬核国潮,感受中国品牌的发展与崛起。

为加快实现中国高水平科技自立自强,科研工作者日夜兼程,铸造“大国重器”,攻克了一个又一个技术堡垒,创造了一个又一个制造奇迹。

“天宫一号”是中国载人航天工程发射的第一个目标飞行器,也是中国探索宇宙的第一个空间实验室,2011年9月29日发射升空,曾与神舟八号、神舟九号、神舟十号出色地完成了多次空间交会对接,为中国载人航天空间实验工作作出了重大贡献。

记者了解到,这一区域展示的“天宫一号”体验舱为1:1模型,内部利用VR技术可让参观者体验神舟飞船发射以及宇航员在太空工作的场景,21世纪经济报道记者也现场体验了一次宇航员的“天宫奇遇”。

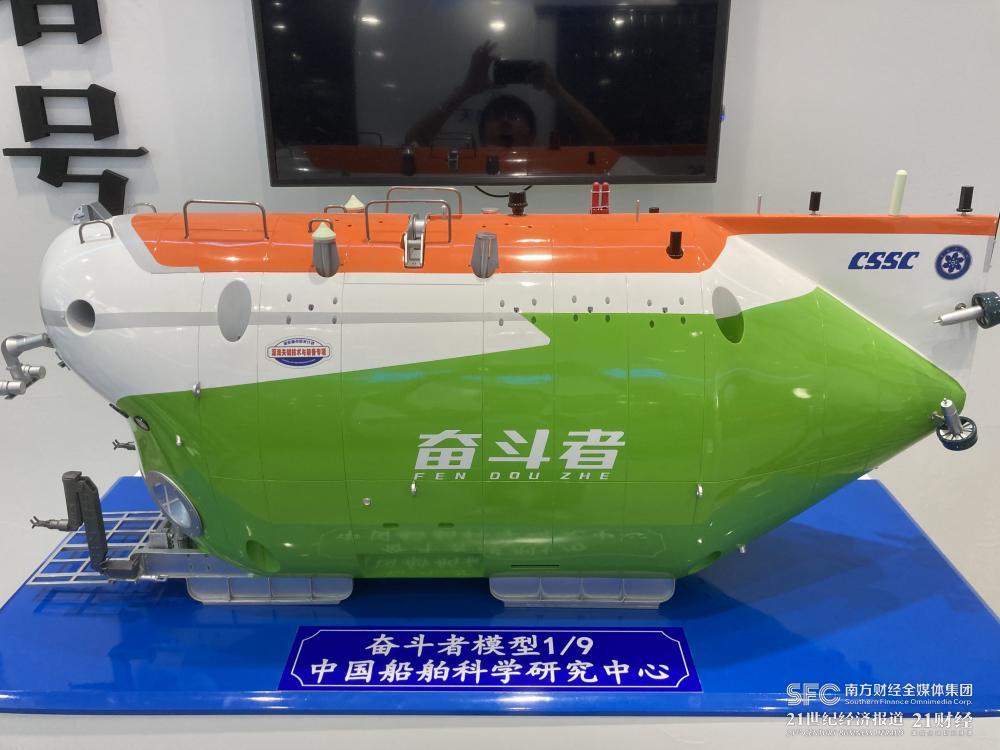

除了“上天”,中国品牌的“入海”超能力也令人振奋。“奋斗者”号是中国研发的万米载人潜水器,2020年11月10日8时12分,在马里亚纳海沟成功坐底,创造了10909米的中国载人深潜新纪录,标志着中国在大深度载人深潜领域达到世界领先水平,是中国深海科技探索道路上的重要里程碑。

工作人员对记者表示,1986年中国第一艘载人潜水器研制成功,当时的下潜深度只有300米。而如今“奋斗者”号已能在整个世界最深的海底——马里亚纳海沟来去自如,创造了1万多米的中国载人深潜深度记录,也是目前国际唯一能同时携带3人多次往返作业的载人深潜装备。从百米浅海到万米深海,中国载人深潜事业劈波斩浪的背后,是多项核心技术的自主研发和突破。

核能的应用和发展水平,是一个国家综合工业实力的体现,也是大国竞争的主阵地。

“国和一号”是国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)落实中国三代核电自主化发展的策略,在引进消化吸收第三代非能动压水堆核电技术的基础上,依托工程建设项目平台实践和“大型先进压水堆核电站”国家科技重大专项开发的、具有完全自主知识产权的第三代核电型号,是中国三代核电自主化标志性成果,具有安全系数高、经济性能好、创新成果多等诸多优势。

从数据上看,“国和一号”机组设计寿命60年,安全水平相比二代核电机组提高了100倍。单台机组年发电量约116亿千瓦时,每年可减少二氧化碳等温室气体排放超900万吨。

工作人员向记者介绍,通俗来讲,“国和一号”单台机组年发电量可满足2280万居民的用电需求,上海市2022年非流动人口数是2400多万,这里展示的是“国和一号”1:135全厂模型。

此外,依托国家科技重大专项研发,“国和一号”打破了多项材料及设备制造技术垄断。从核电“大动脉”到“心脏”,从“大脑”核设计与安全分析软件,到“中枢系统”核电仪控,再到电缆、仪表等遍布核岛各处的“血管”“神经”……上海核工院联合国内相关大学、科研院所、企业等一大批产学研用单位,全面布局科研攻关任务和工程建设项目实施,每一种设备、材料的技术开发,都布局2至5家存在竞争力与积极性的单位参与研制,从设计技术到制造技术与工艺来回多次迭代,有效发挥了新型制的优势。全球上限功率的蒸汽发生器、全球最大规格的爆破阀……一个个用“全球之最”来形容的高精尖设备,被烙上“中国印”、盖上“中国籍”。

和普通展位不一样的是,国家电投展位的正上方被安上了一个特殊的“大帽子”。

21世纪经济报道记者通过调查了解到,这其实是参考了“国和一号”核岛顶部的非能动安全壳冷却水箱和钢穹顶造型。可别小瞧这一作为三代非能动核电特殊标志的顶部“帽子”,它其实就是一个装着超过3000吨冷却水的超大水箱,代表着最关键的核安全设计理念——不依赖外在动力源即可运行。通过把安全系统的水放在高位,若发生事故,水会在重力的作用下流到安全壳表面,同时对安全壳壳体实施外部喷淋形成冷却水膜,降低安全壳内的压力和温度,保证安全壳这道安全屏障不受损坏。

“尺蠖1号”是由中建八局研发的新一代“空中造楼机”,这种智能建造平台以尺蠖爬行方式为基础原理,研发了新型附着技术,具有高空拆改快、建造速度快、容错性好、墙体变化适应性好、经济性好、智能化程度高等优点。

记者了解到,位于西安市的中国国际丝路中心大厦的建造,“尺蠖一号”就发挥了重要的作用。传统方式盖一层楼需要大概一个月的时间,“尺蠖1号”按正常施工速度可5天建好一层楼,是名副其实的“造楼神器”。

场馆内的“人造太阳”也吸引了众多目光。2020年12月,中核集团自主设计、建造的新一代“人造太阳”装置(HL-2M)建成并实现首次放电。2022年10月19日,新一代“人造太阳”等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪录,标志着中国核聚变研发距离聚变点火迈进重要一步。

工作人员对记者表示,“人造太阳”并不是真的造一个太阳,而是利用核聚变原理持续可控地输出能量的装置,可以把它看成一个巨大的能源池。由于它产生能量的原理与太阳相似,被形象地称为“人造太阳”。“人造太阳”一旦实现商用化、小型化,未来就可在太空、卫星、电动车等多个场景中发挥巨大作用,成为低成本的能源来源。

除了这些擦亮大国重器的品牌名片,各式各样的科技也让普通人的生活更加美好。

随着“互联网+”餐饮的新业态持续不断的发展,中国网上外卖用户规模已达5.21亿,占网民整体的48.8%。为了打通美食到家的“最后一公里”,外卖员一天往往要骑行100公里以上。风里雨里奔波不停,正是外卖员们的辛勤忙碌,才让我们的生活变得方便快捷。但如何保障外卖员“安全送餐”?这成了一道亟待解决的“必答题”。

在世博展览馆,21世纪经济报道记者也体验了饿了么外卖“智能头盔”背后的科技力量。外卖“智能头盔”让骑手能够最终靠语音完成接单、导航等操作,避免在骑行中使用电子设备,让骑手骑行更安全。

大到“上天入海”,小到衣食住行,中国品牌的发展与崛起为老百姓的美好生活提供了殷实的物质支撑,慢慢的变多的中国品牌正成为中国制造的闪亮名片。